Le e-learning est souvent décrié pour le manque d’encadrement et l’absence de lien social conduisant à l’abandon ou à l’échec. Il présente pourtant des atouts indéniables que je ne reprendrai pas ici, parce que je les ai déjà évoqués précédemment.

Le e-learning est souvent décrié pour le manque d’encadrement et l’absence de lien social conduisant à l’abandon ou à l’échec. Il présente pourtant des atouts indéniables que je ne reprendrai pas ici, parce que je les ai déjà évoqués précédemment.

Encore faut-il adopter une bonne méthode de travail, car en distanciel, les lacunes pardonnent moins qu’en présentiel !

Voici donc quelques conseils pour ceux qui souhaitent se lancer dans une formation proposée en ligne, que cette dernière soit totalement asynchrone ou partiellement synchrone.

Bien connaître les modalités de formation et d’évaluation

Même si ce n’est pas une particularité des formations à distance, il importe d’être plus autonome car vous n’avez personne derrière vous pour vous rappeler les échéances. Ne misez pas tout sur les rappels par mail ou messages sur votre plateforme d’apprentissage !

Pensez à reporter toutes les échéances et dates à retenir dans votre agenda, et ce dès le début de la formation.

Éviter le stakhanovisme

Lorsqu’on a accès au matériau pédagogique, la tentation est grande de vouloir commencer à en profiter. Partir dans toutes les directions ou vouloir trop en faire en se condamnant à un essoufflement rapide sont des travers “classiques” de l’apprenant en ligne. En effet, même dans le cas où les contenus sont dévoilés sur une base hebdomadaire, par exemple, et non d’un bloc, on a quand même beaucoup plus de matériau qu’à la fin d’une séance en présentiel.

La solution ? Commencer par un survol rapide des contenus pour répartir la charge de travail sur la période concernée.

Privilégier la régularité

Une fois de plus, il faudra tenir sur la distance…. et prévoir… les imprévus.

Nous avons tous une méthode et un rythme de travail qui nous conviennent particulièrement bien. Certains d’entre nous sont fans du coup de stress qui permet de booster leur efficacité, tandis que d’autres perdront tous leurs moyens s’il n’ont pas avancé régulièrement. Mais ici, vous n’avez pas trop le choix : la régularité s’impose. Pourquoi ? Parce que vous risquez fort d’être confronté à des délais de traitement pour obtenir des réponses à vos questions, que vous êtes à la merci de problèmes techniques (matériels, logiciels, d’accès à internet…), etc. Sans oublier les problèmes inhérents à tous les professionnels en activité et à ceux qui ont une vie de famille : anticiper un rush sur un dossier ou la grippe du petit dernier !

Ne pas négliger la prise de notes

Je vais surtout évoquer ici le e-learning asynchrone. En effet, en classe virtuelle, la similitude avec le présentiel conduit à envisager tout seul la prise de notes. Mais face à des contenus asynchrones, la tentation est grande de compter sur un accès à long terme au matériau ou encore de télécharger ou copier/coller le matériau brut.. Fausse bonne idée ! Prendre des notes pertinentes vous aidera à apprendre, et votre synthèse des contenus sera précieuse pour réviser pendant la formation, ou plus tard, lorsque vous réinvestirez ces apports de connaissances et de compétences dans vos pratiques professionnelles. Pensez aussi à noter les enseignements que vous tirez des différentes activités proposées !

Alterner cours et entraînement

Lire des textes et visionner des vidéos est parfois bien plus confortable que traiter des exercices. On peut le faire à ses heures perdues, dans les transports ou dans une salle d’attente, et on se donne l’impression d’avoir bien travaillé… même quand on a la tête ailleurs. Mais ce n’est pas comme ça que l’on apprend durablement ! Contraignez-vous à alterner les pratiques pour appliquer ce que vous avez vu.

Prévoir des périodes de “révision”

Oui, je sais, le mot est bien scolaire. Et pourtant… Ce n’est pas parce qu’on vous vend de la pédagogie active (qui, d’ailleurs, dans certains cas, consiste uniquement à vous faire cliquer ici et là… enfin, passons… ce n’est pas le sujet.) que vous devez vous contenter d’être actif à l’instant t. Pour ancrer vos connaissances, il est important de reprendre régulièrement vos notes.

Mettre en œuvre les compétences acquises

Les quiz, études de cas… c’est bien… mais la vraie vie, c’est mieux ! Essayez de tirer profit de vos nouvelles compétences pour améliorer vos pratiques professionnelles sans attendre la fin de votre formation. Les effets de synergie qui en découleront seront bénéfiques pour tout le monde ! Pensez, si vous en avez la possibilité, à transformer une situation professionnelle que vous vivez actuellement en sujet d’étude ou d’application valorisable dans votre formation. Un exemple personnel : la création d’un cours digitalisé d’initiation au développement Web en DUT, où j’enseignais à l’époque, comme sujet pour l’obtention d’un module de Course Design.

Bon travail 😉 !

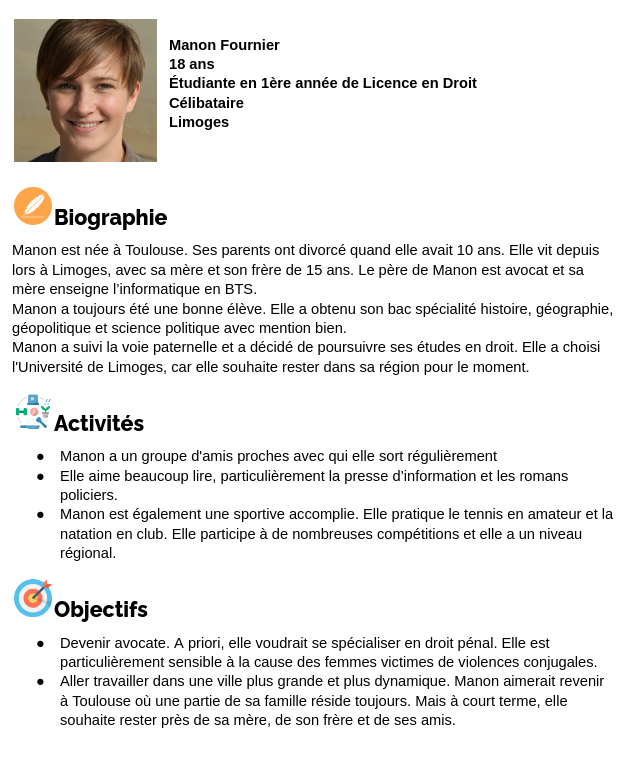

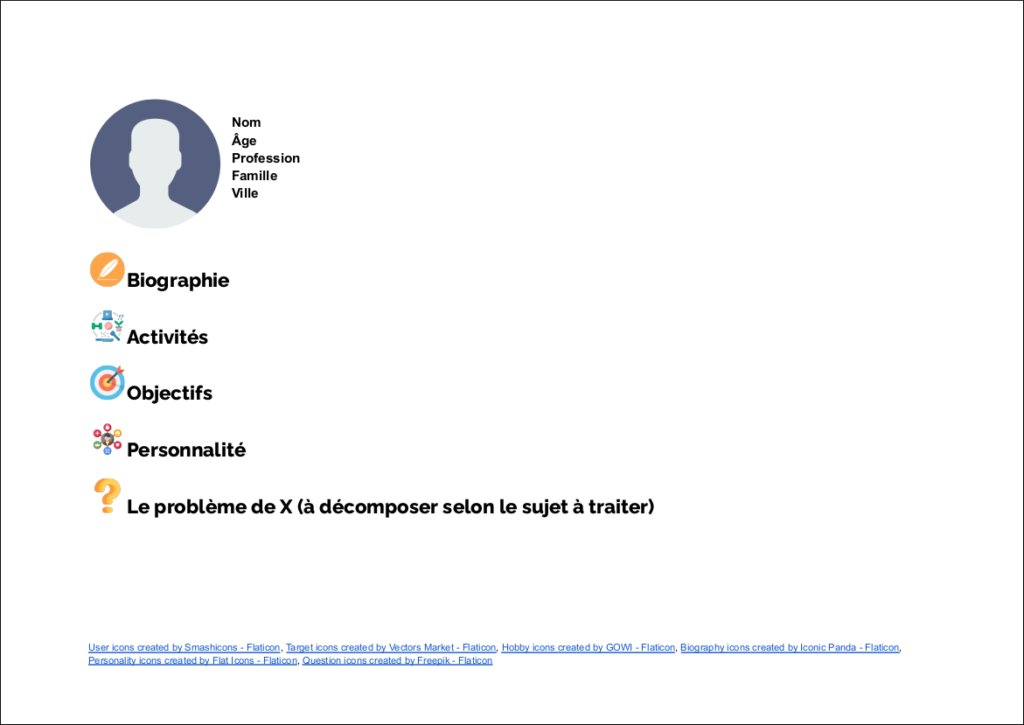

Petit rappel de l’épisode précédent : la semaine dernière, je vous ai proposé une étude de cas très basique, avec un énoncé ne mentionnant que les éléments de contexte strictement nécessaires au traitement des questions posées, et deux personnages “fantômes” : une étudiante ayant besoin d’améliorer sa prise de notes et un enseignant d’Introduction au droit.

Petit rappel de l’épisode précédent : la semaine dernière, je vous ai proposé une étude de cas très basique, avec un énoncé ne mentionnant que les éléments de contexte strictement nécessaires au traitement des questions posées, et deux personnages “fantômes” : une étudiante ayant besoin d’améliorer sa prise de notes et un enseignant d’Introduction au droit.

Étude de cas saison 2 – Épisode 2 : on va s’attaquer à une étude de cas “classique” pour améliorer son potentiel grace au développement des personnages.

Étude de cas saison 2 – Épisode 2 : on va s’attaquer à une étude de cas “classique” pour améliorer son potentiel grace au développement des personnages.

Quand une étude de cas est utilisée comme épreuve d’examen, susciter l’engagement de l’apprenant est une préoccupation secondaire. De toute façon, il est captif ! Mais quand le cas est au cœur de l’apprentissage, par exemple dans le cadre d’une pédagogie par projet, lui donner envie de traiter le travail est essentiel pour garantir son implication !

Quand une étude de cas est utilisée comme épreuve d’examen, susciter l’engagement de l’apprenant est une préoccupation secondaire. De toute façon, il est captif ! Mais quand le cas est au cœur de l’apprentissage, par exemple dans le cadre d’une pédagogie par projet, lui donner envie de traiter le travail est essentiel pour garantir son implication !

Je suis une inconditionnelle des plateformes de MOOCs depuis que j’ai mis le nez dedans en 2013.

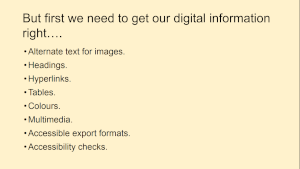

Je suis une inconditionnelle des plateformes de MOOCs depuis que j’ai mis le nez dedans en 2013. La plupart des présentations/soutenances auxquelles j’ai assisté ces derniers mois étaient “propulsées” par Genially ou Canva. Alors OK, ça donne quelque chose qui « claque », mais est-ce là la qualité numéro un d’un support de présentation ? Je ne pense pas. Et je ne suis pas la seule visiblement.

La plupart des présentations/soutenances auxquelles j’ai assisté ces derniers mois étaient “propulsées” par Genially ou Canva. Alors OK, ça donne quelque chose qui « claque », mais est-ce là la qualité numéro un d’un support de présentation ? Je ne pense pas. Et je ne suis pas la seule visiblement.

Dans la France de la formation post-covid

Dans la France de la formation post-covid Quoique l’étude de cas soit un outil extrêmement versatile, utilisable dans des contextes variés, face à des publics très différents et pouvant être “paramétrée” de nombreuses façons, on peut quand même dégager des conseils génériques qui s’appliquent à toutes les situations.

Quoique l’étude de cas soit un outil extrêmement versatile, utilisable dans des contextes variés, face à des publics très différents et pouvant être “paramétrée” de nombreuses façons, on peut quand même dégager des conseils génériques qui s’appliquent à toutes les situations. Au menu du jour, un bref inventaire non exhaustif des utilisations possibles d’une étude de cas.

Au menu du jour, un bref inventaire non exhaustif des utilisations possibles d’une étude de cas.  Septembre 2019. Je mets la dernière main à mon cours “Réalisez un diaporama pour accompagner votre présentation” pour OpenClassrooms… et le travail est terminé !

Septembre 2019. Je mets la dernière main à mon cours “Réalisez un diaporama pour accompagner votre présentation” pour OpenClassrooms… et le travail est terminé !